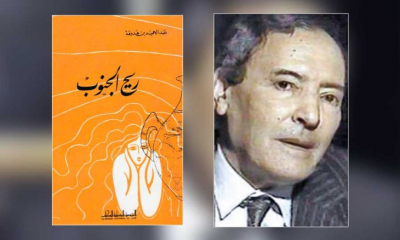

أخيراً أتمت الرواية الجزائرية الناطقة بالعربية سن الخمسين. نصف قرن مرّ منذ صدور «ريح الجنوب» لعبد الحميد بن هدوقة (1925-1996). خمسون عاماً من التقلبات، مع قليل جداً من الثبات، خمسون عاماً من الطواف حول السياسة ومعاداتها، من الرقابة والإفلات منها، من الطاعة والعصيان، لم يكن للرواية الجزائرية الناطقة بالعربية وجه واحد، بل وجوه وأقنعة، كانت مثل ثوار عاشوا في عتمة أكثر مما عاشوا في النور، تاريخها توأم هذا التاريخ المتأزم في الجزائر، الذي لم يهدأ منذ الاستقلال (1962)، تاريخ حافل بالانزلاقات، بالصمود أحياناً وبالتراجع مرات، إن مقاربة نصف قرن من تاريخ الرواية الجزائرية بالعربية سوف يحيلنا إلى أرضٍ ملغمة بالخسارات، لكنها تفضي إلى قليل من الأمام في نهايتها.

لا تزال «ريح الجنوب»، رواية الروايات، أصل الحكاية ومبتدأها، رغم ما شابها من منحى كلاسيكي في كتابتها، فهي تقدم نموذجاً ناصعاً، انطلاقة حسنة، كانت ابنة زمانها، رواية مسالمة في تبني ما ذهبت إليه جبهة التحرير الوطني، في تكرار صوتها، في الخوض في قضاياها آنذاك، من ثورة زراعية ورغبة في المساواة الاجتماعية وهدم الطبقية، رغم أن تلك الأحلام لم تتحقق، لكن الناس آمنوا بها مثلما آمن بها عبد الحميد بن هدوقة، كان واحداً من الحالمين بأن الاستقلال سوف يتلوه إعمار، رواية اتخذت من القرية مكاناً لها، القرية بوصفها خزاناً للوطنيين، الذين تغاضى عنهم التاريخ، فقد جعلت «ريح الجنوب» من الأمكنة عماداً لها، في المقهى أو السوق أو المقبرة، كتبت في فلك واقعية اشتراكية، مخلصة للحكام الجدد الذين بسطوا هيمنتهم على البلاد، عن الفقر وخدمة الأرض ومعاناة الفلاحين وصبرهم، ولكنها أيضاً رواية في مديح النسوة والنسوية، من خلال شخصيتها (نفسية)، وفي الدفاع عنها، رغم أنها باكورة عبد الحميد بن هدوقة ـ الذي اشتغل قبلها في كتابة الشعر والقصة القصيرة ـ فقد أسعفته سعة قراءاته في التحكم في لعبتها السردية، في إقناع قارئه بالنماذج البشرية التي احتشد بها النص، كانت رواية مبشرة بسيرة روائي قادم، وذلك ما حصل فعلاً، حافظ بن هدوقة على إيقاع مرتفع في كتاباته اللاحقة، وشرّع باب الرواية الجزائرية، الذي سوف تلج منه أجيال من بعده، كانت «ريح الجنوب» ريحاً أولى تلتها رياح أخرى، تقاذفت الرواية الجزائرية، التي لم تعرف استقراراً، لكنها في ضجيجها وسكونها أحياناً تتيح لنا أن نتعرف على أوجهها.

أوهام الاشتراكية

ظلت الاشتراكية، في نسختها الجزائرية، التي بادرت إلى توزيع صكوك الوعود الهشة إلى الناس، تسري في كتابات من وصلوا إلى الرواية في حقبة السبعينيات، مع مديح مبالغ فيه لثورة التحرير، دونما أدنى جرأة في نقدها، احتكرت الدولة النشر بفضل شركة وطنية، وتحول الأدب بالعربية إلى ما يُشبه كتابات سياسية، في المقابل كانت الرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية تحفر طريقاً لها، أقرب إلى الإنسانية أبعد من اجترار لغة الساسة، بات كل من يكتب قصة مطولة، تتضمن كلاما عن الاشتراكية، الثورة، القرية بدل المدينة، عن الفلاحين بدل أصحاب رأس المال، يجد بسهولة طريقاً للنشر، أما من يخرج عن هذا الخط، فسوف يستبعد، بل قد تلفق له تهمة محاباة الإمبريالية. الرواية الجزائرية الناطقة بالعربية التي بدأت من نص تأسيسي يليق بها، سرعان ما تحولت إلى أداة سياسية، لذلك يندر أن نجد نصاً واحداً قاوم الزمن، واستمر إلى غاية اليوم، فغالبية ما صدر في السبعينيات طواه النسيان.

ان يفترض المنطق أن تشهد عشرية التسعينيات تكاثفاً بين الكتاب، أن يتحملوا بعضهم بعضاً، بحكم أن الجميع كان مستهدفاً من الظلاميين، لكن حصل العكس، اشتعلت حروب كلامية، وكل من يكتب عن الأحداث الطازجة وقتها، يوجه إليه صديقه الكاتب تهمة معلبة: «إنها كتابة استعجالية».

مع بدء الثمانينيات، طفح وجه البلد بظواهر غير مسبوقة، اشتعل الربيع الأمازيغي (1980)، بعد منع محاضرة للروائي مولود معمري، وصارت المعارضة السياسية واقعاً، بعدما كانت مقموعة، استغل البعض تلك الحالة وسارعوا إلى مسايرتها، فتوارى مديح الحزب الواحد إلى الخلف، لكن سقف الجرأة ظل منخفضاً، والرقيب بقي يقظاً، لم يحصل أن منعت أي رواية بقرار سياسي، ولا بمرسوم، بل المنع كان محلياً، لم يكن ما كتب في الثمانينيات يستحق عناء المنع، لكن افتعال قصص المنع وأحاجيها، كانت تثير البهجة في قلوب بعض المثقفين، فتشعرهم زيفاً بأنهم صاروا مهمين. ففي الثمانينيات، كرس الرئيس الشاذلي بن جديد تقليداً، هو إسداء أوسمة للكتاب، فانشغل جلهم بالوصول إلى التكريم على حساب الكتابة، ضاعت الرواية الجزائرية في المحاباة، ونسيت التزامها إزاء القارئ، وكان عام 1986 مهماً، إذ انتقل رشيد بوجدرة من الكتابة بالفرنسية إلى العربية، ما بث دماً جديداً، حرك غيرة بين الكتاب، تحول إلى صراع أدبي سوف تنتج عنه بعض الأعمال الناضجة فنياً، لكن الحال لم يستقر طويلاً، قبل أن تدخل الجزائر عشرية حمراء، وسنوات من الموت كان فيها الكتاب والمثقفون على رأس المستهدفين، بدءاً من اغتيال الروائي الطاهر جاعوط.

تهمة الكتابة الاستعجالية

كان يفترض المنطق أن تشهد عشرية التسعينيات تكاثفاً بين الكتاب، أن يتحملوا بعضهم بعضاً، بحكم أن الجميع كان مستهدفاً من الظلاميين، لكن حصل العكس، اشتعلت حروب كلامية، وكل من يكتب عن الأحداث الطازجة وقتها، يوجه إليه صديقه الكاتب تهمة معلبة: «إنها كتابة استعجالية»، كل من كان يكتب عن الجزائريين الذين يموتون كل يوم، بضربة سكين أو طلقة نار أو سيارة مفخخة، إنما في نظرهم يستعجل الكتابة، هل كان على الروائيين أن يستمروا في اجترار أمجاد الاشتراكية، كي لا توصف كتاباتهم بالاستعجالية؟ غالبية الذين أطلقوا مصطلح «الكتابة الاستعجالية» إنما هم روائيون لم يكن لهم موقف من العمليات الإرهابية، كانوا يجلسون على الدكة، ينتظرون نهاية الحرب، كي يرتموا في حضن المُنتصر، وذلك ما حصل فعلاً، انتظروا حتى همدت المأساة واستعادوا الحبل السري الذي يربطهم بالسلطة.

أفرزت عشرية الدم جيلاً جديداً من الروائيين، جيلاً ينحاز إلى العبثية في تناوله للسياسة، في السخرية من الحياة، وعدم التعامل معها بجد، جيلا غير عابئ بمنطق الحكم، بل يرى فيه خصماً، هكذا شرعت الرواية الجزائرية الناطقة بالعربية في تغيير جلدها، شيئاً فشيئاً، في العشريتين الأخيرتين، باتت أقرب للإنسان منها إلى مهادنة النظام، صارت أكثر وعياً بالانشغال على الفن من الانشغال عما يطلبه الرقيب، أو ما يريده منها قارئ اعتاد على كتابات مسالمة، تشفق عليه، لكن هذا الجيل أيضاً تشوبه عورات، ينزاح عدد من كتابه إلى تلبس شخصية الضحية، إنه جيل متحالف مع البكاء، لا يرتاح بال بعض منهم سوى إن نال رضا الساسة، الذين يخاصمونهم في العلن ويحابونهم في السر، وإذا استمر كذلك فسوف نكرر سيرة الرواية الجزائرية في الخمسين سنة الماضية، سوف يعيد هذا الجيل هدم كل ما بني، ويصير هذا المقال صالحاً بعد نصف قرن آخر من الآن.